|

|

1958年、創始者 Kurt Naef 氏によって商品化された、これまでに類を見ない新しい発想の積木〈ネフスピール〉が、ネフ社の出発点。ニキティキがネフ社を日本市場に初めて紹介したのは1971年。現在は、ベビー玩具、ネフスピール等の構成積木に加え、インテリア志向の強い商品群も世に出し、その精巧な作りは今なお他社をリードしている。

|

|

|

|

|

|

1975年、創設者 Kathrin Kiener 女史が手作りのおもちゃ販売を始める。幼稚園の先生をしていたキーナーさんの描く、明解な色と形のイラストレーションが特徴。ニキティキは1978年から取り引きを開始。最近ではモビールなどの玩具以外でも様々なアイテムを開発している。

|

|

|

|

|

|

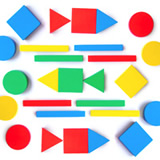

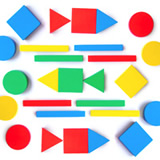

1925年、Kurt Schiffler 氏によって設立。伝統的手法に基づく独自に開発した方法で量産するミニチュア積木や、フレーベルの理論による積木、数・パターン遊びなどの経験的に価値ある玩具や、幼稚園・保育園用の家具など、良質のドイツの木材を加工して製作している。

ニキティキが日本に紹介したのは1971年。創設以来の物作りの揺るぎない信念が感じられるシンプルで堅牢なデザインの製品は日本の幼稚園にも普及している。

|

|

|

|

|

|

デュシマ社専属の委託メーカーとして1991年、Seidler 夫妻により設立。デュシマ社製品の製造と並行して1993年独自に開発した玩具の生産を開始。近年では自社開発の玩具が見本市などで注目されている。

ニキティキではジーナ社オリジナル玩具の生産当初から日本に紹介。色彩の美しさが特徴のベビーキューブやモザイク遊びなど。デュシマ社製品とともに定番となっている。

|

|

|

|

|

|

1979年にデザイナーの Christa Wallner 氏が彼女の卒業作品として製作した、8人乗りトラックのシリーズの販売は1980年ごろから始まる。1991年に現在の経営者に変わった後、CUBIOシリーズ、乗り物シリーズなどのプログラムを充実させ、今ではドイツ有数の優れた木製玩具メーカーとなる。元ニック社の商品がニキティキを通じ日本に初めて入ってきたのは1984年、その後一時中断。現体制が整った1991年より再び取扱をはじめる。

|

|

|

|

|

|

アルビスブラン学園は、1924年、Alfred Reinhart 名誉博士の寄付を元にスイス・チューリッヒ州ヴィンタートゥーアの山の中腹に開設された施設。社会のシステムに順応できない若者たちが本職の人達と一緒に仕事をしながら技術を身につけ、生きて行く事、社会の一員である事の意味を学ぶ学園。設立以来作り続けられているもみの木マークが目印の ALBISBRUNN 玩具は、鮮明な色、きれいなデザインが特徴。ニキティキがはじめて日本に紹介したのは1971年。

|

|

|

|

|

|

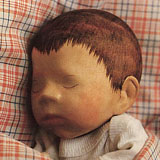

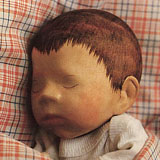

ミュンヘン在住の Elisabeth Pongratz 氏が自身の子どものために人形を作りはじめたのは1979年。1982年のフランクフルト見本市でポングラッツ夫人の名は広く人形界に知られるようになった。ニキティキを通して日本にやって来たのは1983年。顔や手は主にカエデが使われていて、ていねいに仕上げられたすべるような木肌と素朴な表情は見る人の心を魅了する。

|

|

|

|

|

|

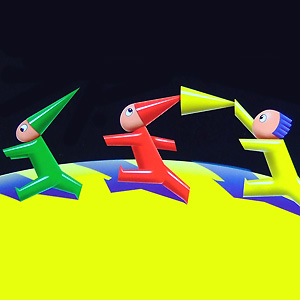

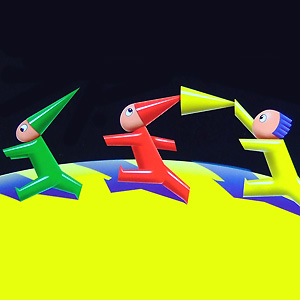

1919年、Georg Kellner 氏がライプツィヒに、飛行機や船の模型を作る会社として創立。その後、幾何学的な形のパーツと動物や人物のパーツを連結する、他にはないユニークな玩具を生み出した。やわらかいプラスティック製のジョイントで、パーツの角度を自由に変えられるのは画期的! 一時生産が中止されたが、1999年孫 Hans georg kellner 氏が祖父の玩具を再び世に出すために会社を設立。ニキティキがはじめてカタログで紹介したのは2001年。

|

|

|

|

|

|

1964年、Hans Juergen Sievers 氏が北ドイツ、ブレーメン市に近いブロッケルに設立。シンプルでおおらかなデザイン、ドイツの木で作られたしっかりとした質感、そして子どもの手にとって遊ぶにはちょうどよいサイズの動物は大小合わせて約100種類にのぼり好きな動物を集めれば自分だけの動物園をつくることができる。ヨーロッパだけでなく、日本の大人のファンも多い。ニキティキがはじめて日本に紹介したのは1980年。

|

|

|

|

|

|

旧東ドイツ、ザクセン・アンハルト州のバート・ケーセンで1912年に設立されたケテ・クルーゼの工房が会社の前身。1992年、東西の壁がなくなったのを機に Dr. Schache 氏が、この工房を入手、伝統的な技術とケテ・クルーゼ工房時代に培われた良質のものを作る気概に裏打ちされた新しいぬいぐるみの会社、ケーセン社を立ち上げる事となる。できるだけその動物に忠実に、特性を生かしたぬいぐるみを作ることが信条。もの作りへの一貫した姿勢と、技術の確かさに魅せられ、ニキティキが代理店としてはじめて正式に日本に紹介したのは1995年。 |

|

|

|

|

|

JUSSILA ユシラ社/フィンランド

Juho Jussila 氏が1923年、フィンランドのユバスキュラに創設した、フィンランドの材木だけを使用した木肌の美しい、昔ながらのオリジナル玩具を大切に作り続けているメーカー。1925年に開発したBAGATELLE(コリントゲーム)がヨーロッパで人気商品となり、フィンランドNO.1の玩具メーカーに成長。ニキティキがユシラ社を日本市場に初めて紹介したのは1972年。

|

|

|

|

|

|

美術専門学校で学んだ Magda Heller 氏が幼稚園の壁面に描いた絵がきっかけとなり、童話をモチーフにした壁飾りを製作する会社として1927年に創設。現在まで親子3代にわたって子どものためのインテリア製品を手がけているメーカー。ドイツのメルヒェンや動物を題材にした愛らしいモチーフ、新しい印刷技術を駆使した美しい仕上がりのモビールや身長計は多くのファンを持ち、世界中の子ども部屋を飾ってる。ニキティキが日本に初めて紹介したのは1973年。

|

|

|

|

|

|

1985年、スイスの Matthias Etter 氏の手で開発された cuboro は三次元の世界で玉の通るコースを考える構成玩具として大人にも受け入れられ、ドイツを中心に広く普及。完成度の高いパーツ、遊びの秀逸性と深さ、作りの確かさと美しさ、使用する木材にこだわる環境保護への認識などで高い評価を得ている。2004年夏からニキティキが日本での普及に本格的に取り組むことになった。 |

|

|

|

|

|

1864年、ドイツのシュツッツガルト近郊ゴッピンゲンという街で Christian Vogel 氏により設立されたケラー社は、のちに2代目の名をとって社名はコンラッド・ケラー社となる。現場スタッフによる、機械や材木の特性を配慮に入れた試行錯誤の中で、力強さの中に美しさがあるドイツらしいデザインの乗り物などが生み出されてきた。日本にはニキティキ設立当初の1971年から紹介され、木馬のぺーターはじめ、ロングセラーの玩具は多数。 |

|

|

|

|

|

1910年、Kaethe Kruse 夫人がデパートで開かれていた手作りおもちゃ展に出品した温かみのある布製の抱き人形が評判となり、人形業界に大きな革命をもたらした。ドイツの代表的人形としての地位を確立し、その後経営者も替わったが、夫人の信条、『手のぬくもりは心に必ず通じるものであり、それが一番シンプルに形に表せるものして「人形」ほど説得力があるものは他にない』は100年を経た今も変わらず引き継がれている。ニキティキがはじめて日本市場に紹介したのは1977年。 |

| |

|

|

|

|

玉の塔 Rollo Quick がジュネーブで生まれたのは1971年。その後、現在に至るまで、幾つかの会社を渡りつつも一貫してスイスメイドを守りつづけてきた姿勢は「クラシックな美しい玉の塔」として高く評価されている。1998年、ニキティキは日本市場にはじめて紹介。長いレールとパーツを組み合わせる独特なジョイントシステム、ゆったりとした玉の動きの美しさなど他の玉の塔とは一味違う趣きを持つ Rollo Quick のファンは多い。 |

|

|

|

|

|

1944年、Georg Aronsson 氏が木製の人形を考案したことから始まるミッキィ社は、スウェーデンのゲムラという静かな町にある。北欧らしいあくまでもシンプルな汽車セットが代表的な玩具。子どもが自分でレールを組んだり、汽車を動かす楽しさは、バッテリー式の玩具と違い、子どものイメージのままに遊びの世界を広げる。ニキティキは、この汽車セットが、一番子どもたちに適して美しいと思い、1972年から日本に紹介。日本でもすっかりおなじみとなった。 |

|

|

|

|

|

「積木に必要なもの、それは本物の建築が持つあの「石」の感触ではないだろうか?」 Lilienthal 兄弟によって開発され、ドイツ中部テューリンゲン州ルドルシュタットの実業家 Friedrich Adolf Richter 氏によって商品化されたアンカー石積木は、1880年生まれ。第二次大戦後ドイツの東西分断により、一度は生産中止に追い込まれたが、世界中にいる根強いファンの力で1995年によみがえり、約200種の部品と14種のセットが復刻。ニキティキが日本にはじめてアンカー積木を紹介したのは1998年。 |

|

|

|

|

|

1940年頃までリクライニングチェアを製造していた Alfons Blank 氏 が、戦争の影響で玩具作りを新たに始めたのがデコア社の出発点。選択する玩具の種類やスタイルなどにシュタイナーの影響が色濃く現れた、独自の世界を持つスイス・デコア社の玩具の製作は、息子の Johannes 氏、友人の家具職人 Traechslin 氏、そして現在はチューリッヒにある Verein Zuercher Eingliederung によってしっかりと引き継がれている。ニキティキがはじめて日本に紹介したのは1971年。 |

|

|

|

|

|

機械技師のマイスターであった創始者の Christof Beck が、戦時中捕虜だった時、孤児のために趣味で玩具を作っていた経験を生かし、1946年に家族を養うために簡単な木のおもちゃを作り始めたのがベック社のはじまり。ドイツ南部の街 Huelben の社屋では、現在もできるかぎり手仕事で丁寧な製作が続けられている。ベック社の玩具をニキティキがはじめて日本に紹介したのは1978年。 |

|

|

|

|

|

15才のころ木彫家の工房で技術の習得に励んだことが創始者 Antonio Vitali 氏のもの作りの原点。第二次世界大戦前後は家具デザインのかたわら、自分の子どものためのおもちゃを制作し、スイス・チューリッヒの旧市街に小さな工房と玩具の店をオープン。戦後は数々のメーカーを変遷したが、ろくろ技術を駆使した、ヴィターリ氏の木製玩具は、生産コストの高さが、いつも大きな壁となった。1984〜1998年のシャーフ社を最後に、生産されていなかったが、2008年ヴィターリ氏の遺志に従い玩具の生産権はニキティキに委譲。2009年にはかつてRavensburger社で作られていた動物パズルを復刻。現在は、うし・ぞう・きりん・うま・ねこが制作されている。ネフ社を通じてヴィターリの玩具をニキティキがはじめて日本に紹介したのは1971年。 |

|

|

|

|

|

1796年、南ドイツの街Diessenで創業されたBabette Schweizer社はドイツで最も古い錫細工の工房の一つ。もともとロザリオや十字架、護符(キリスト教のお守り)等をつくる工房として出発。創業以来200年の間に集められた型や代々がデザインした型を使用し、現在は、主にドイツの風俗や物語、動物や兵隊のミニチュアやクリスマスオーナメントを製作。昔からの製法で作られる美しい錫細工は5000種以上。コレクターも多く、世界各国の美術館にも収蔵されている。ニキティキは、1982年春から取引を開始。 |

|

|

|

|

|

LOQUAI HOLZKUNST社が発足したのは1934年、ドイツのエルツ山地に近いAugustusburg。創業者のRudolf Arwed Loquai は、画家、デザイナー、そして彫刻家でもあった。1980年代以降、Rudolfの長男Andreasの代には、マッチ箱シリーズのようなミニチュアや知育玩具等、アイテムの幅を広げ、生産規模も拡大。Rudolfの時代に工場をを転々と移動したが、1958年からは現在の社屋があるPoettmesで、エルツ地方の玩具作りを原点にし、一貫して創設者の理念と、ドイツの物づくりや職人の誇りを守り続けている。ニキティキは、1992年から取引を開始。 |

|

|

|

|

|

SONOR社の創業は1875年。旧東ドイツのWeissenfelsの小さな工場で、創業者のJohannes Link氏は木のろくろ引きと、革なめしの技術を生かして太鼓用の革や軍楽のドラムを作っていた。1900年になる頃には、さまざまな打楽器を作るようになり、1925年には145人の働く、当時の楽器メーカーとしては大きな会社へと成長した。東西ドイツ分裂の混乱の時代に、西ドイツ側に移転、Nordrhein-Westfalen州のBad Berleburg-Aueに工場を設立。音楽教育にも力を注ぎ、今では打楽器メーカーとしてゆるぎない地位を確立している。ニキティキは、1976年から取引を開始。 |

|

|

|

|

|

18世紀から玩具作りが育まれてきた、ドイツ東部のエルツ山地、その中でも玩具発祥の中心地として有名なSeiffenの街で現在活躍しているヴェルナー三兄弟のそれぞれの工房では、伝統的な民芸玩具を土台にした個性的な玩具作りが行われている。ザイフェンの名士として敬われた父のWalter Werner(1931-2008)が工房を創設したのは1957年。長男のChristian、次男のWolfgang、三男のSiegfriedの三兄弟は父親の意志を引き継ぎ、今では業界の誰もが認めるすばらしい玩具の作り手となった。ニキティキがChristianのノアの方舟を初めて日本に紹介したのは、まだ東独時代の1987年秋、東独と取引きのできる西独の特定商社を通してだった。東西ドイツ統一後は直接の取引が可能となり、現在は3つの工房から多くの玩具を日本に紹介している。

|

|

|

|

|

|

Ravensburger社の創設者Otto Robert Maierは、1876年故郷Ravensburgで亡き父親が経営をしていた書店を引き継ぎ、図書などの出版を手掛けはじめた。初めて出版契約にサインをした1883年が会社の出発年。 翌年の1884年、ボードゲーム「Reise um die Erde(世界一周旅行)」を製作、子どものための教育遊具やゲームの開発にも力を入れはじめる。2008年に創業125周年を迎えたRavensburger社はボードゲームのメーカーとしてはドイツで最大の規模を誇り、パズルに関してはヨーロッパの最大手に成長、青い三角形のロゴは今では世界中に広がっている。二キティキとの直接取引は、彼らが木製玩具を取り扱い始めた1970年代の前半、Antonio Vitali の木製パズルシリーズがプログラムに加わった時期からとなる。

|

|

|

|

|

|

1934年に、Beatrix Bolla がオーストリアの Kitzbuehel に陶器のお店を持ったのが Bosse の起点。その後 Beatrix の夫 Emanuel Hartmann は、夫人のために特殊な樹脂絵具を開発。その絵具を駆使し Beatrix はアルプス地方に伝わるフォークアート「Bauernmalerei」やクリスマスのお菓子の飾りをモチーフにし、陶芸で培った独特の感性でチロルの人々や動物などを木製品に描きはじめ、その工芸品はオーストリアの名産品として人気を博した。牧歌的で楽しいその作風は Beatrix 没後、長女の Cherica Hartmann-Schreyer に引き継がれた後も変わることなく、"Bosse"の名とともにキッツビュールの街に残っていたが、2011年秋 Cherica が急逝、その後まもなくお店と工房は惜しまれつつ閉鎖された。日本で初めて紹介されたのは1982年。

|

| |

|

|

|

|

1974年から南ドイツのBreitenthalで、Peter Schackertはマグネットを使った教材や工業製品のパーツ等を生産する会社を経営していた。1976年、才能豊かなKarinとPeter Schackert夫妻は美しく着色した木片の裏にマグネットシートを貼り付けた遊具を考案。1978年、Karinが代表となり社名を Oberschwaebische Magnetspiele社と改めニュルンベルク国際玩具見本市に出展する。今では世界中のたくさんのメーカーが類似品を生産しているが、当時はとても新鮮で、ヨーロッパの玩具業界で評判になり、幼児教育の現場でも高い評価を得た。 研究熱心なSchackert夫妻は幼児が遊びながら、文字や計算を習得できるゲームや、アイディア溢れる卓上ゲームなどを毎年発表している。 ニキティキがマグネットシリーズをプログラムに加えたのは1981年。

|

| |

|

|

|

|

2011年に、現代の玩具デザインの第一人者として活躍するAlex Hochstrasserと彼の妹である建築家のDoris Hochstrasserによって、スイスのZuerichで設立された家族経営の会社。代表作のBiliboをはじめ、シンプルで斬新な発想の玩具で数多くのデザイン賞を受賞。神経科学と心理学の最新知識を活用し、素材の特性から引き出される遊びの可能性とデザインの融合による新しい遊びの世界を目指しプラスチックという新素材を採用。スイスでデザインされ、生産は中国。シリコーン素材の特性を活かしたユニークで楽しいOOGI(オーギー)シリーズは、世界中の子どもたちの人気を集めている。ニキティキがプログラムに加えたのは2016年。

|

![]()