|

|

|

subtitle menu |

オットーマイヤー出版社(Otto Maier Verlag)、現在のラベンスバーガー(Ravensburger)社の創設者オットー・ロバート・マイヤー(Otto Robert Maier)は、ベルリン、チューリッヒ、グラーツで修行を重ねた後、亡き父親が経営をしていたドーンシェン書店(Dorn'schen Buchhandlung)を引き継ぐため、1876年故郷ラーベンスブルグ(Ravensburg)に戻り、日常生活に役立つ様々な情報、建築や工芸品製作のための型見本集、入門書、青少年向きの図書などの出版を手掛けはじめます。また3人の息子の父親として、当時の教育理念、特にフレーベルの思想や主義に強い影響をうけ、それを信条とした教育を子ども達にほどこしました。

31歳で独立したオットーが、初めて出版契約にサインをした1883年が、ラベンスバーガー社の出発年となります。

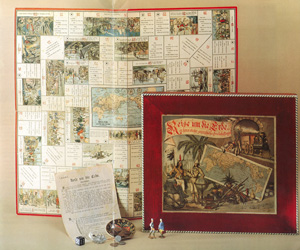

翌年の1884年、ジュール・ヴェルヌ(Jules Verne)のベストセラー小説「80日間世界一周」をヒントにつくったボードゲーム「Reise um die Erde(世界一周旅行)」を製作、子どものための教育遊具やゲームの開発にも力を入れはじめます。ゲームで徐々に知名度を高めていったオットーマイヤー社は、1900年初頭からヨーロッパの各都市にセールスマンを派遣したり、多言語に対応したゲームをつくることで積極的に輸出を行い、西ヨーロッパのみならず、東のオーストリア=ハンガリー帝国や北のバルト三国においても大きな成功を収めました。

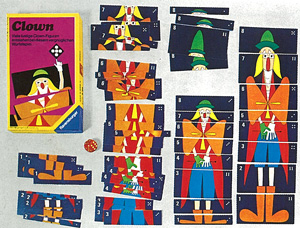

第二次世界大戦後は、書籍からゲームへと主力商品が移行し、子どもから大人まで楽しめる「ファミリーゲーム」を数多く開発、販路も世界へと拡大します。1993年には、社名をラベンスバーガー社(Ravensburger AG)に改め、2008年には創業125周年を迎えました。

2010年の従業員数は合わせて1471人。売り上げの75%は2000種類もあるゲーム・パズル類、残る25%は約1500点の子どもや青少年向けの書籍が占め、ボードゲームのメーカーとしてはドイツで最大の規模を誇り、パズルに関してはヨーロッパの最大手に成長しました。また総売り上げの半分以上を75カ国にわたる海外で得ており、今では三角形の青いラベンスバーガー社のロゴは世界中でその知名度が高くなっています。

|

|

|

|

|

| 1 |

2 |

3 |

4 |

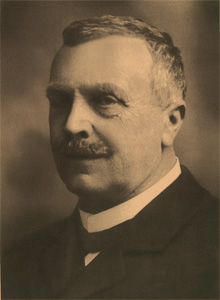

1. オットー・ロバート・マイヤー氏 1923年 |

|

1852年 |

オットー・ロバート・マイヤー(Otto Robert Maier)、ラーベンスブルグ(Ravensburg)で生まれる。 |

||||

|

1872 |

ベルリン、チューリッヒ、グラーツで修業を重ねる。 |

||||

|

1876年 |

故郷のラーベンスブルグに戻り、亡き父親が経営していたドーンシェン書店(Dorn'schen Buchhandlung)の共同経営に携わる。 |

||||

|

1883年 |

独立して、初めての出版契約を結ぶ(オットーマイヤー社、後のラベンスバーガー社の出発点)。 |

||||

|

1884年 |

第一号のボードゲーム「世界一周旅行(Reise um die Erde)」を製作。 |

||||

|

1893年 |

『オットーマイヤー 出版書店』(Otto Maier, Verlagsbuchhandlung)の商業登記。

|

||||

|

1902年 |

ヨーロッパの各都市や見本市へセールスマンの派遣を開始 。 |

||||

|

1905年 |

"Ravensburger Spiele"という商標を特許庁に登録。

|

||||

|

1912年 |

多言語に対応したゲームを製作、輸出にも力を入れる。 |

||||

|

1923年 |

製本、製箱、印刷を社内で行うようになる。 |

||||

|

1925年 |

オットー73歳で死去。オットーは42年間に1000点を越すゲーム類や書籍を世に送り出した。 |

||||

|

1927年 |

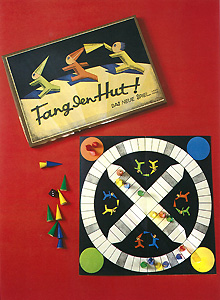

帽子とりゲーム(Fang den Hut!)発売。

商品プログラムも多方面に拡大。

第二次大戦中は年少者労働に関する書籍の需要が高まる。

|

||||

|

1945年 |

戦後の混乱期、従業員数名で出版と製造を再開し、比較的順調に仕事を軌道に乗せることができた。 |

||||

|

1952年 |

オイゲンが戦死したのに加え、オットーが急死。創始者の孫であるオットー・ユリウス・マイヤー(Otto Julius Maier)が経営に参加。

のちに孫娘のドロテー・ヘス−マイヤー(Dorothee Hess-Maier)も加わり、3世代目が中心の時代へ。

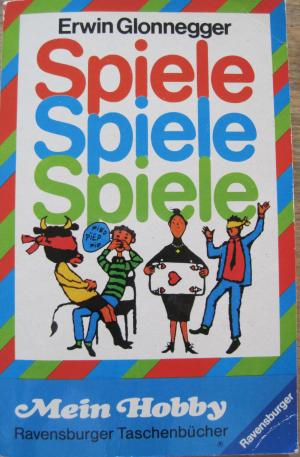

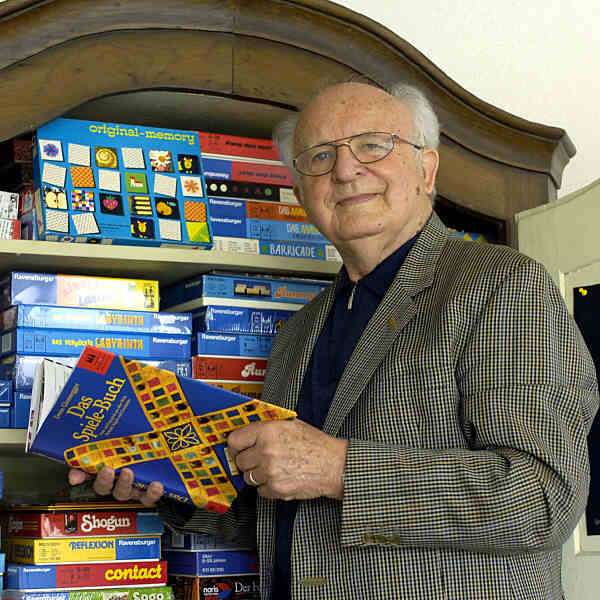

1958年からはエルヴィン・グロネガー(Erwin Glonnegger)とともに盤石な会社組織を築いていった。

|

||||

|

1959年 |

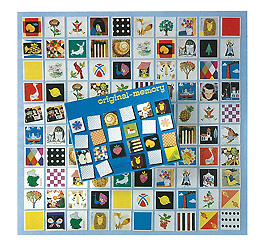

メモリー(memory)シリーズ発売。翌年発売のバリケード(Malefiz)と共に大ヒット商品となる。 |

||||

|

1960年代 |

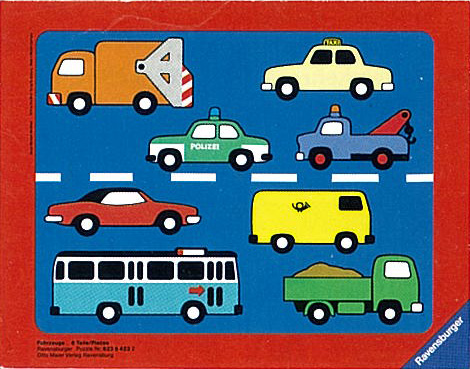

工作キット(Ravensburger Hobbys)、シグソーパズルの販売が開始された。 ラーベンスブルグの工業地帯に4万平方メートルの敷地を確保し、印刷部門、製箱部門、倉庫、出荷部門を擁する工場を建設。 |

||||

1964年 |

オランダに海外ではじめての子会社を設立。 |

||||

|

1970年 |

西ヨーロッパの各国に営業所が設置される。この頃、木製玩具を扱ったことがきっかけとなり、パズル・ゲーム・絵本などの商品も玩具店の店頭で販売されるようになった。

|

||||

|

1974年 |

会社の規模拡大に伴い、統一したロゴが必要になる。青い三角形に白ヌキのRavensburgerの文字の入った現在のロゴの使用が、国際的に可能となる。

|

||||

|

1977年 |

ゲーム部門と書籍部門に分け、80年代からはそれぞれの営業ルートで販売を行う。

|

||||

|

1983年 |

創立100周年を迎え、記念誌を出版。子ども向けテレビ番組の製作部門(Ravensburger Film+TV GmbH)を設立。

|

||||

|

1990年 |

ドイツ統一後は旧東ドイツや東欧の諸国に販路が拡大していく。

|

||||

|

1993年 |

書籍部門、ゲームパズル部門、テレビ番組の製作部門を子会社として新たに出発。社名を オットーマイヤー社からラベンスバーガー(Ravensburger AG)社に変更。

|

||||

|

1998年 |

ドイツ・ボーデン湖の近郊に、ラベンスバーガー シュピーレランド(Freizeitpark Ravensburger Spieleland)が誕生、2歳から12歳くらいの子どもたちや家族連れが楽しめる遊園地として人気を博す。

|

||||

|

2000年 |

子どもの教育や、絵本の普及関連の公益事業のためにラベンスバーガー基金(Stiftung Ravensburger Verlag)を設立。

|

||||

|

2008年 |

創立125周年を迎える。

|

||||

|

2009年 |

デジタルコンテンツなどを開発するラベンスバーガー・デジタル社(Ravensburger Digital GmbH)を設立。

|

||||

|

2010年 |

かつての本社屋であった建物をリニューアルした、ラベンスバーガー博物館(Museum Ravensburger)がオープン。

|

||||