ラベンスバーガー社のパズル

1970年代前半、日本にはまだジグソーパズルは普及していなかったが、ラベンスバーガー社の子ども用の20〜300ピースのパズル、また幼児向けのパネルパズルなどは、すばらしい絵柄とつくりの良さで、日本での需要が増えていった。当時の絵柄と色調は現在のものと違い、いかにもドイツらしい力強い、インパクトのあるものが多かった。そのデザインは日本の売り場で異彩を放ちファンも増えていった。そのうち日本でもオリジナルのジグソーパズルが作られるようになり、瞬く間に技術も向上、組み合わせるとパーツのラインが見えず、まるで1枚の絵のようになるところまで発展。いつの間にか日本のジグソーパズルは、ラベンスバーガー社の世界の市場を脅かす存在になっていった。しかし、ラベンスバーガー社ではジグソーパズルの美しさは、そのひとつずつ形の違うパーツが見て認識できる表面の、微妙な丸味を帯びた味わいにあると考え、パーツの形や仕上げにこだわり、その製法を大切に守っている。正しいパーツが見つかったときの喜び、パーツがパチンとはまったときの快感、全体が出来上がったときの達成感などジグソーパズルの面白さは、実際に遊んではじめて実感できる。そばで見ているだけではその楽しさは理解できない。出来上がったパズルは、(日本のパズルメーカーが推進した枠をつけて壁に飾るのではなく)再びばらして箱にもどし、ある日また挑戦することこそが、ジグソーパズルの真の醍醐味とドイツでは言われている。日本でもファンはこれからもきっと増えてゆくのではないだろうか。

<パネルパズル>

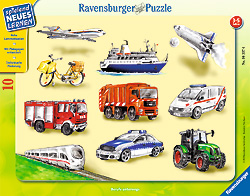

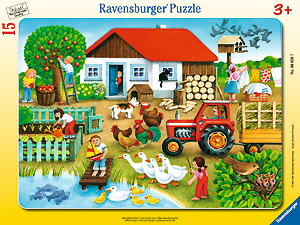

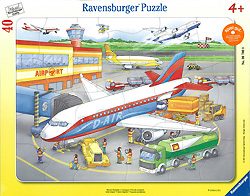

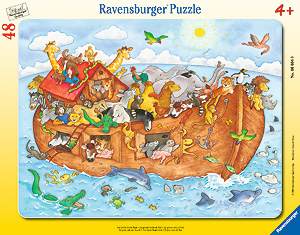

一枚のボードにはめ込まれたタイプのパネルパズルは、初めてのジグソーパズルとして作り始められた。2〜5才くらいまでを対象に作られ、順にパーツ数も増えてゆく。小さい子ども用は、ひとつずつ切り抜かれた車や動物が完全な形のままパーツとなっている。そして順にパーツ数がふえ、手にとったパーツがパズルのどの部分に当たるのか、何の絵のパーツなのか分かりにくくなり、難易度が高くなってゆく。外したピースの下に、その絵柄に結びつくイラストが隠れているラーニングパズルは2010年に登場。パネルパズル、ラーニングパズルは現在、10ピースの のりもの(写真1) から一番難易度の高い、48ピースのノアの方舟(写真4)まで19種。同じパズルで何度も繰り返し遊ぶ子どもが多い。完成までの過程を繰り返し確認し、満足感を味わうことで心を安定させる子どもの習性が、パネルパズルに向かう姿勢の中にもあらわれてくることは、とても興味深い。

|

|

|

|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

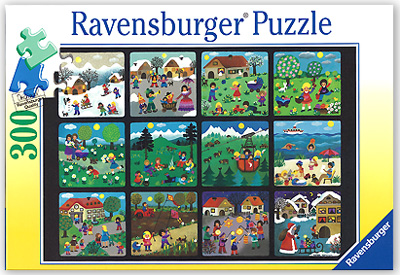

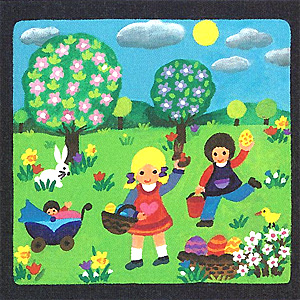

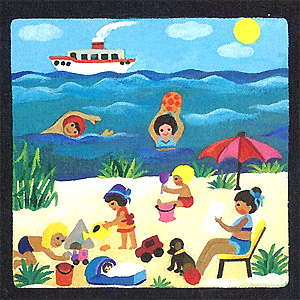

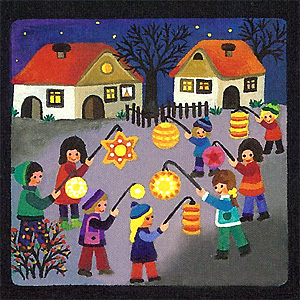

<300ピース 子どもの一年>

一度生産中止になったが顧客の要望が強く再びプログラムに加えられた人気アイテム。

一年を通じての季節の移り変わりと子どもたちの遊びや行事を12の枠の中に描いたイラストが可愛い。300ピースになると、完成までにかなりの時間がかかるが、このイラストは色や形がはっきりしているので、パズルの難易度はそれほど高くなく、子ども達だけでも大丈夫。ぜひがんばって挑戦してほしい。まず外側の四方のラインのパーツを選び出し(パーツに直線のカットがあるもの)、おおよその枠を完成させてから、箱にある絵を参考に、ひとつずつのパーツがどのあたりにくるか見つけてゆく。いろんな部分が少しずつつながり、つながったもの同士がまたつながり、絵ができあがってゆく。その過程がエキサイティングなので、みんな集中し、夢中になって取り組むようになる。最後のパーツがはめ込まれ、絵が完成したときには、いつも歓声があがる。

|

|

|

|

|

| 5 |

<大人用のジグソーパズル>

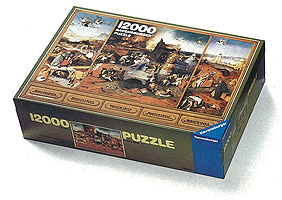

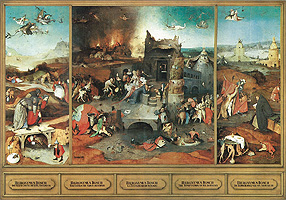

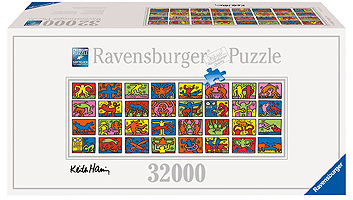

ラベンスバーガー社では大人用のジグソーパズルとして、基本的に500ピースから順にピース数をふやし、5000ピースまでの何段階かのパズルをプロパー商品として生産している。絵柄は毎年一部ずつ変更される。世界一の記録にも挑戦し、1983年の100周年記念には、ヒエロニムス・ボス「聖アントニウスの誘惑」 (Hieronymus Bosch : Die Versuchung des hl.Antonius 240 x168 cm 写真6)の12000ピースのパズルを発表し、世間を驚かせた。最近話題になったのは2010年に発表した32000ピース、キース・ヘリング「二つの回顧」 (Keith Haring: Double Retrospect 544 x 192 cm 写真7)のパズル。それに取り組む一人の男性が、パズルを完成させるまでの姿がネットで紹介され評判になった。ピース数が増えると、箱の中には、絵の部分毎のパーツが、ビニール袋に、例えば3000ピースぐらいの単位で分けられて入っているので、それほど恐れることなく取り掛かれるようだ。

|

|

|

|

|

| 6 | 7 |