| ・ | 制作者は 自然の動物の特長を捉え、優れた技術でそれを再現した芸術性のあるぬいぐるみを子どもに手渡すべき。 |

| ・ | すべて実在の動物を基にし、それをぬいぐるみの世界に転写。さらにただの模写ではなく、その動物の特性を生かし たぬいぐるみを作ることを信条としている。例えばテディベアを手掛けないのはケーセンの信条による。 |

| ・ | ぬいぐるみの顔は擬人化された子どもに媚びるようなものではなく、子どもがその時々の感情を移入できる自然なものであるべき。 |

| ・ | ぬいぐるみは柔らかく子どもが自由に動かして遊べるものが望ましい。そしてその縫製は、いつまでも壊れないしっかりしたものであるべき。安易な縫製でぬいぐるみの手足が取れたりする事があってはいけない。なぜなら愛情を持って接してきた大切な仲間が壊れ子どもの心が傷付くのはさけなければならないから。 |

| ・ | ぬいぐるみは気持ちよく頬ずりでき、いつまでも型くずれしにくいものであるべき。 |

型がしっかりしていて、細かいところまで注意深く縫製されているため、中身をいっぱいに詰めても形がくずれない。 小さな鳥や動物は特に手縫いの作業が特に難しいが、ひとつひとつ丁寧に行うことで柔らかさが生まれ、デリケートな曲線が表現される。 パーツはそれぞれの特徴を表現するのにふさわしい布を探して使用する。 たとえば足の裏やトカゲや蛙には日本の優れた合成皮革を特色で発注している。 一つのぬいぐるみに20種以上の異なった材質が使用される事が多い。 それぞれの動物の部分を裁断した段階でストックしておき、注文が入ったものだけを縫製し仕上げるというシステムなので納期が早く、無駄な在庫がない。 素材は独、仏、ベルギー、オーストリア、日本の各メーカーに、染や織を特注し調達。表面は綿・ポリアクリル・モードアクリル等動物によって異なり、一つの動物に40種以上の異なっ た素材を使用する事もある。中身はポリエステル等、目と鼻にはプラスティックを使用。

・

・

・

・

・

・

・

「カナディアンロッキーで色々な野生動物を間近で見ることができました。ムース、牡ジカ、オオツノヒツジ、そして何種類ものリス、ブラックベアにも出会いました。道沿いに、気持ちよさそうにどっかり座り、レッドベリーをおいしそうに食べていました。私がじ

っと見つめていることなどまったく意に介さない様子でそのブラックベアはそこにあったレッドベリーを平らげるまでその場を離れませんでした。」

ANNEKATRIN MEHLAN(ケーセン社のチーフデザイナー)

ケーセン社では1997年以来、実際の動物と同じような大きさのジャンボぬいぐるみを開発しています。これまでにブラウンベア、いのしし、おおかみ(写真-4)、白くま、パンダなどが作られました。そのほかにケーセン社が力を入れているのは毎年発表する限定版です。始めて限定版を発表したのは1998年のライオンでした。社の創設85年を記念しての企画でしたが好評だったためその後も毎年企画しコレクターを喜ばせています。限定数は原則として500か1000。なくなり次第販売は終了となります。近年はくまのシリーズが続いています。テディベアコンテストでの受賞も多く、テディベアファンの間での評価も高い作品が生まれています。 |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

● |

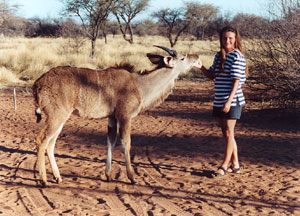

芸術大学で玩具のデザインを学んだ、優秀なデザイナー達が実際の動物を見ながらスケッチを描く。(写真-1,2) |

|

|

● |

スケッチをもとに、粘土で実物大の塑像を制作しそれに合わせて型紙を創作する。 |

|

|

● |

各部分の素材を決める。一つのアイテムに20種類以上の場合もある。 |

|

|

● |

何度も仮縫いを繰り返し、型紙を修正。型紙が完成後、型紙にあわせて正確に布を裁断。(写真-5) |

|

|

● |

工業ミシンを使い手作業で縫製。(写真-6) |

|

|

● |

それぞれのパーツを手作業で組合わせ取り付ける。 |

|

|

● |

目を打ち込む。 |

|

|

● |

空気圧の機械を使用して中身を詰め、最後に手縫いで閉じる。(写真-7) |

|

|

● |

口やひげ、たてがみをカッティングやペイントして仕上げる。(写真-8) |

|

|

● |

最終チェック、微修正。(写真-9) |

|

|

● |

出荷のためのナンバーやミニパンフレットの取りつけ。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

1

|

2

|

3

|

4

|

|

|

|

|

|

|

|

5

|

6

|

7

|

8

|

9 |

「ドイツの代表的な人形は?」とドイツ人にたずねると、ほとんどの人がケテ クルーゼと答える。女の子が誕生すると娘にケテ ルーゼ人形を贈る事がステータスだった時代もあったほどで、この人形には日本でのお雛様のような意味合いがあるのかも知れない。戦前ドイツの上流家庭に普及していた古いケテ クルーゼ人形は、今でも多くの人形コレクターの垂涎の品である。ヨーロッパ各国やドイツ国内の玩具美術館や人形美術館では必ずといってよいほど、古いケテ クルーゼ人形に出会えるが、オランダのデンヘルダー(Den Helder)や、本社のあるドナウヴェルト(Donauwoerth)のケテ クルーゼ美術館は、世界各国の人形ファンに良く知られていて、訪れる人も多い。 |

Original Copyright © 2001-2003 NIKI TIKI Co. All rights reserved.